Целиакия – заболевание, при котором у человека нарушается функционирование тонкого кишечника, ухудшается всасывание продуктов с глютеном. При обострении болезни возникает сильное вздутие живота, боли, диарея и множество других неприятных симптомов. Если не проводится лабораторная диагностика, целиакия по симптомам никак не отличается от несварения и других патологий.

Важно и то, что протекать болезнь может совсем без симптомов, тогда диагностика целиакии у детей и взрослых становится еще более затруднительной. Нередко встречаются случаи некорректной постановки диагноза – гастрит, энтерит, дисбактериоз. Назначенное лечение не помогает, только усугубляя течение болезнь. Ведь пациент не перестает каждый день сталкиваться с главным фактором, усугубляющим заболевание, — глютеном.

Диагностика целиакии по симптомам у взрослых или детей не всегда дает точный результат. Тем не менее, длительное сохранение признаков болезни должно насторожить:

- постоянные расстройства желудка, вздутие и метеоризм, диарея, сменяющаяся кратковременными запорами;

- кровянистые сгустки в кале;

- авитаминоз, возникающий на фоне длительных проблем с желудком;

- признаки и развитие остеопороза;

- гормональные сбои, приводящие к ухудшению менструального цикла у женщин;

- повышение риска выкидыша.

При диагностике симптомов целиакии у детей нередко замечают дополнительные факторы. Чаще всего внимательное отношение к состоянию ребенка требуется, если ему меньше 1 года.

В большинстве случаев целиакия у детей проявляется сразу же после введения первого прикорма с добавлением глютенового белка (манные, пшенные, пшеничные каши).

Иногда диагностика целиакии начинается только в 2-3 года, так как в первое время малыша симптомы беспокоят несильно, либо в рационе отсутствуют провоцирующие факторы. Один из таких факторов – бактериальные и вирусные заражения ЖКТ. После них обнаруживаются первые симптомы болезни. Вот, как патология проявляется:

- длительный понос, обильный и интенсивный;

- затрудненная дефекация, после которой наступает острая диарея;

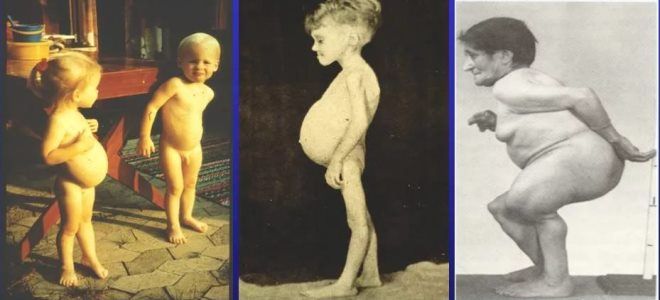

- распирание кишечника, внешне напоминающее симптомы рахита;

- колики, плач и беспокойство;

- недостаток веса, плохой аппетит;

- постоянные рвотные позывы и срыгивание;

- вялость, желание спать, повышенная раздражительность и беспокойство.

Сильно нарушаются показатели общего развития, так как в кишечнике перестают усваиваться полезные вещества.

Сильно меняются испражнения: они пенятся, становятся кашицеобразными, с очень резким запахом. Количество каловых масс увеличивается, по ходу кишечника чувствует боль. Особенно интенсивно дети ощущают дискомфорт в пупочной области. После дефекации боли исчезают.

При развитии целиакии у детей симптомы, их диагностика и последующее лечение должны проводиться как можно раньше, иначе формируется сильный недостаток кальция. На фоне этого развиваются признаки рахита. Размягчаются кости, дети часто страдают от переломов и искривлений.

Кроме симптомов, описанных выше, для целиакии у малышей характерно:

- появление поздних зубов;

- сильное повреждение эмали;

- сбои в белковом обмене и появление выраженных отеков;

- развивается анемия – иногда может быть одним симптомом целиакии у ребенка (а также у взрослых).

Нередко диагностика целиакии у взрослых и детей назначается при следующих проявлениях:

- задержка полового развития, недостаток гормонов;

- развитие дерматитов с воспалениями на локтях, коленях, ягодицах;

- зубная гипоплазия;

- высокий уровень трансаминаз;

- хрупкость костей;

- нарушения в работе ЦНС – онемение конечностей, боли в костях и суставах, эпилепсия, панические атаки.

Лечение целиакии после диагностики требует строго соблюдения диеты, иначе препараты не дадут результата.

Перед сдачей анализов и другими методами диагностики необходимо подготовиться:

- исключают раздражающую желудок пищу – специи, жирные блюда, газообразующие компоненты;

- нельзя вводить в меню новые продукты;

- перед походом в клинику для сдачи анализов ужинают легким блюдом;

- за 5-10 дней до диагностики прекращают прием лекарств, витаминов, добавок, если это допускает состояние здоровья.

В день перед диагностикой желательно ограничиться легким завтраком.

Прежде чем заподозрить целиакию, нередко пытаются обнаружить признаки непереносимости каких-то продуктов или синдром раздраженного кишечника. Обычно обнаружить целиакию после диагностики и анализов удается со 2 или 3 раза, когда исключаются другие патологии.

При наличии целиакии иммунитет вырабатывает антитела, которые определяются анализом крови:

- аутоантитела к tTG (IgA и IgG к тканевой трансглютаминазе);

- аутоантитела к EMA (IgA и IgG к эндомизию).

При положительном результате одного из этих тестов назначается биопсия материала кишечника для точного определения диагноза.

После получения анализов назначается эндоскопическое обследование кишечника с забором образца тканей (биопсия). Иногда после получения биопсии с целью обнаружения другой болезни находят целиакию.

Биопсию проводят без устранения из рацион глютеновых продуктов, иначе результат может быть недостоверным.

Если биопсия показала изменения в ворсинках, воспаление отдела тонкого кишечника, то назначают диету без глютена. При исчезновении симптомов болезни в результате соблюдения питания диагноз подтверждают.

Для диагностики симптомов целиакии у взрослых с назначением лечения используют и другие методы:

- анализ кала – при целиакии анализы показывают увеличенное количество жира;

- определение плотности костей – оценивают признаки остеомаляции, остеопороза;

- снимки верхних отделов ЖКТ для определения воспалительных процессов.

Развернутый анализ крови используют для диагностики анемии. Иногда детям назначают биохимический анализ крови для выявления содержания натрия, калия, углеродов.

Дополнительно назначают анализ кала на патогенную микрофлору, развернутую диагностику нарушений метаболизма (белок, альбумин, холестерин, глюкоза, билирубин в крови, а также содержание общих липидов, триглицеридов).

Диагностика целиакии при первых же признаках помогает добиться адекватного лечения. И чем раньше оно начинается, тем меньше рисков для развития осложнений.

источник

Целиакия (непереносимость глютена) у детей: симптомы, диагностика и анализы, лечение и диета, инвалидность

Целиакия у детей — это наследственная патология, при которой поражается слизистая оболочка кишечника и нарушается ее функция, по причине непереносимости глютена (клейковины). Он содержится в большом количестве в злаках. При появлении симптомов заболевания ребенку назначают специальную диету, при соблюдении, которой его состояние нормализуется в течение года, в противном случае патология может стать причиной инвалидности и фатального исхода.

Основной причиной появления синдрома непереносимости глютена считаются генетические нарушения, которые приводят к повреждению слизистой кишечника при употреблении продуктов, содержащих клейковину.

Факторами-провокаторами глютеновой энтеропатии считаются следующие заболевания:

- аутоиммунные патологии щитовидки и поджелудочной железы;

- колит;

- хроническое воспаление печени;

- кишечные инфекции;

- сахарный диабет.

Дать толчок к началу заболевания может стресс или операция, к примеру, удаление аппендицита. Но точных причин целиакии неизвестно.

Часто начало целиакии совпадает с введением в рацион младенца прикормов, которые содержат мучные изделия. Поэтому первые признаки глютеновой болезни родители могут увидеть по достижению ребенком возраста 6—12 месяцев. Симптомы целиакии у ребенка до 2 лет могут быть следующими:

- учащенный, пенистый, жирный стул с сильным запахом;

- кал светлый или с сероватым оттенком;

- потеря веса;

- отставание в росте от сверстников;

- постоянная плаксивость;

- вялость или чрезмерная возбужденность;

- бледность кожных покровов;

- отсутствие аппетита;

- увеличение объема живота;

- тошнота, которая заканчивается рвотой;

- лактазная недостаточность, которая проявляется урчанием в животе, его вздутием после употребления молока.

В кале обычно не выявляются патогенные кишечные бактерии, стул не удается нормализовать антибиотикотерапией и приемом ферментных медикаментов.

У детей с целиакией наблюдается задержка психомоторного развития, они позже своих сверстников начинают держать голову, ползать, ходить. Они меньше проявляют интерес к новым игрушкам и людям.

Признаки целиакии у детей старше 2 лет и подростков могут быть следующими:

- жидкий стул чередующийся с запорами;

- бледность;

- быстрая утомляемость;

- перепады настроения;

- замкнутость;

- низкорослость (девушки не вырастают больше 155 см, юноши — 165 см);

- задержка полового развития;

- недоразвитость молочных желез;

- отеки ног;

- характерная сыпь на коже аллергического генеза;

- яркие слизистые оболочки;

- частые инфекции.

Месячные у девочек начинаются в 15 лет и позже.

У половины детей с целиакией развивается остеопороз — снижение плотности кости. Это приводит к спонтанным переломам. После исключения злаковых плотность костной ткани восстановится.

Из-за целиакии нарушается всасывание углеводов, липидов, железа, кальция, витаминов, развивается гиповитаминоз, что проявляется следующими симптомами:

- сухость кожных покровов;

- дистрофия зубов;

- потеря волос;

- проблемы с ногтевыми пластинами;

- стоматит;

- снижение уровня гемоглобина.

В постановке диагноза доктору помогают осмотр ребенка, сбор анамнеза, инструментальные методы исследования. Врач оценивает рост и вес пациента, пальпирует живот. В постановке диагноза помогают следующие лабораторные анализы и инструментальные методы:

- клинический анализ крови;

- бактериологическое исследование кала, изучение его под микроскопом, определение в каловых массах количества мыла и жирных кислот;

- биохимия крови, которая покажет пониженное содержание белков, кальция, фосфора, холестерина, липидов, негеминового железа;

- генетические тесты;

- биопсия кишечника, во время процедуры врач проводит забор маленького участка слизистой с целью ее дальнейшего исследования;

- ФГДС позволяет врачу осмотреть и оценить состояние органов пищеварительного тракта;

- УЗИ брюшной полости помогает увидеть повреждение кишечника и определить причину проблем с пищеварением;

- рентген, который позволяет обнаружить остеопороз и дискинезию кишечника, увидеть горизонтальные уровни в петлях кишечника.

- денситометрия помогает измерить плотность костной ткани.

При подозрении целиакии ребенка направляют на консультацию к аллергологу-иммунологу. Врач может назначить на некоторое время безглютеновую диету, и затем анализы повторить. Если результаты повторного обследования будут лучше, то доктор выставляет диагноз «целиакия».

Лечение целиакии у детей направлено на восстановление функции кишечника, нормализацию веса и устранение недостатка необходимых веществ: витаминов, кальция, железа.

Основным в терапии патологии является соблюдение аглютеновой диеты, то есть устранение фактора-провокатора заболевания. У большинства детей диетотерапия приводит к ослаблению признаков целиакии и нормализации функции кишечника. Обычно, чтобы орган окончательно восстановился должно пройти минимум 3 месяца после отказа от продуктов с глютеном. В течение всего этого времени нужно корректировать содержание важных для организма веществ, для чего доктор может прописать следующие медикаменты в уколах:

- железосодержащие средства;

- витамины;

- кальцийсодержащие средства;

- солевые растворы для внутривенного введения.

Если требуется ребенку при целиакии назначают парентеральное питание.

Когда диета не приносит результата прописывают глюкокортикоиды (преднизолон) для купирование воспаления. Лечение ими может длиться 1,5—2 месяца.

Для улучшения пищеварения при целиакии детям назначают ферментные препараты: Креон, Микразим. Для нормализации микрофлоры кишечника ребенку дают пробиотики и пребиотики: Хилак форте, Аципол, Бифидумбактерин.

Из рациона ребенка с целиакией нужно исключить продукты, содержащие глютен, такие как:

Небольшое количество глютена может содержаться в следующих продуктах:

- консервы из рыбы и мяса;

- колбасные изделия;

- какао-порошок;

- соевые продукты;

- мороженое;

- шоколад;

- соусы, кетчуп, майонез;

- продукты, содержащие солод.

Больному ребенку стоит отказаться от бульонных кубиков, супов быстрого приготовления, растворимого кофе и кваса.

Обычно детям с целиакией нельзя цельное молоко, так у многих из них непереносимость лактозы.

Разрешены следующие продукты:

- мед;

- кукурузная, рисовая, гречневая, пшенная крупа;

- сваренные вкрутую яйца, паровой омлет;

- вареное, тушеное или запеченное мясо;

- сливочное и растительное масло;

- ягоды, фрукты и овощи;

- бобовые культуры;

- рыба.

В магазинах бывают продукты без глютена, на них имеется маркировка — перечеркнутый колос.

Заболевание имеет волнообразное течение, оно может стать причиной инвалидности, умственного и психического отставания, гибели ребенка.

У детей с целиакией могут появляться язвы в тонком кишечнике, у них большая вероятность развития рака пищеварительного тракта. Заболевание в будущем может стать причиной бесплодия.

Чтобы приостановить прогрессирование патологии и начала осложнений надо соблюдать безглютеновую диету в течение всей жизни. Поэтому при появлении у ребенка признаков целиакии нужно безотлагательно показать его врачу, чтобы доктор точно выставил диагноз и подобрал лечение.

У ребенка, больного целиакией должны быть отдельный стол и посуда. При приготовлении еды для него нужно соблюдать следующие рекомендации:

- Если в доме, где есть больной целиакией ребенок остальные члены семьи не соблюдают аглютеновую диету, то нужно разделить кухонное оборудование.

- Еду для ребенка нельзя перемешивать той же ложкой, что и блюда для обычного стола.

- Нельзя готовить в одной кастрюле еду с глютеном и без. Желательно, чтобы для приготовления безглютеновой пищи была отдельная посуда. Когда такой возможности нет рекомендуется все кастрюли тщательно мыть.

- Безглютеновую еду для ребенка желательно готовить до приготовления блюд для остальных домочадцев. Если пища готовится одновременно, то надо тщательно мыть руки после контакта с продуктами, содержащими глютен.

- Запрещено использовать общие доски и ножи для нарезки обычного и безглютенового хлеба.

- Если во время готовки в еду ребенка попал глютен, то ее придется готовить заново.

Дадут ли инвалидность ребенку с целиакией зависит от тяжести заболевания. Она положена пациентам, у которых из-за болезни выраженное нарушение обмена веществ, что привело к значительной задержке физического (дефициту массы тела) и психомоторного развития, которую не удается устранить за полгода терапии. Также учитывается наличие осложнений, вовлечение в патологический процесс не только пищеварительного тракта, но и других органов.

Когда же целиакия диагностирована на ранней стадии, и ребенок соблюдает безглютеновую диету, то прогноз благоприятный и инвалидность не дают.

Специфической профилактики глютеновой болезни не существует. Если у ребенка имеется наследственная предрасположенность к целиакии, то его раз в полгода рекомендуется показывать доктору, чтобы своевременно выявить патологию.

источник

Нарушение обмена веществ негативно отражается на работе всех органов и систем. Отдельные заболевания при сильном прогрессировании могут приводить к гибели пациента. Среди них генетически обусловленное нарушение функции тонкого кишечника – целиакия: что это такое, как проявляется и из-за чего возникает – большинство пациентов и не догадывается.

Когда ребенку впервые выставляют диагноз целиакия, что это за заболевание у детей, как проявляется и чем вызвано – родители не знают. Данным термином принято обозначать нарушение работы кишечника хронического типа, связанное с непереносимостью глютена. Этот белок присутствует преимущественно в хлебных злаках. Много его содержат такие культуры, как:

В составе глютена присутствует L-глиадин. Это вещество токсически воздействует слизистую оболочку кишечника, нарушая нормальный процесс абсорбции питательных веществ. В большинстве случаев (около 85%) заболевание удается победить путем исключения из рациона продуктов с содержанием глютена. Восстановление функциональности кишечника наблюдается спустя 3–6 месяцев.

Узнав про болезнь целиакия, что это такое, родители хотят знать все о внешних проявлениях ее. У такого заболевания, как целиакия, симптомы настолько разнообразны, что родители не всегда самостоятельно могут заподозрить патологию. Практически в 70% случаев первые признаки заболевания появляются на 8–24 месяцах жизни ребенка. Как показали наблюдения, первые симптомы отмечались спустя 6–12 недель после включения в рацион ребенка продуктов с глютеном (овсяная и манная каша, детские смеси).

Заболевание проявляется изменением стула, что сопровождается болями внизу живота. Частый, жидкий стул сопровождается болезненными ощущениями в мезогастрии. Болевой синдром усиливается спустя 3–5 часов после приема пищи.

Среди других симптомов болезни у детей:

- Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, чередование поносов и запоров, увеличение печени, снижение аппетита.

- Со стороны кожных покровов: сухость, дерматит, изменение состояния ногтей и волос.

- Со стороны опорного аппарата: боли в костях, суставах, позвоночнике, спонтанные переломы, задержка роста.

- Со стороны нервной системы: парестезия с потерей чувствительности, судороги, тетания.

- Нарушения эндокринной системы: недостаточность коры надпочечников (снижение артериального давления, слабость).

Когда у ребенка развивается целиакия, признаки, на которые родители сразу обращают внимание, это изменение стула. У детей с данной патологией диарея нередко сменяется запорами. Такой неустойчивый стул сопровождается метеоризмом и болью в животе. При выраженных нарушениях живот становится таким большим, что выделяется на фоне похудевшего тела.

При осмотре испражнений в них обнаруживаются примеси пены и слизи. Кал приобретает характерный блестящий оттенок из-за присутствия в нем большого количества жира (стеаторея) и неприятный запах. В большинстве случаев наблюдается учащение испражнений до 5 раз в сутки и более. Нередко после поноса развивается запор. Рассказывая про болезнь целиакия, что это за такое нарушение медики указывают нарушение стула среди первых признаков нарушения.

Рассказывая о том, как проявляется целиакия у детей, врачи отмечают возможность повреждения кожных покровов. Из-за того, что кишечник не способен нормально воспринимать глютен, иммунная система реагирует на дисфункцию синтезом антител. Они то и вызывают сухость кожных покровов, зуд. В редких случаях возможно развитие витилиго – потери коричневого пигмента отдельными участками ткани. В результате появляются молочно-белые пятна, при отсутствии признаков воспаления (гиперемии, отеков).

Диагностика целиакии начинается с тщательного осмотра пациента и сбора анамнеза. Предположить наличие патологии опытные врачи могут по внешним проявлениям, однако для постановки диагноза требуется провести лабораторные исследования. Главной специфической методикой определения целиакии является выявление в кровяном русле антител к глиадину и тканевой трансглутаминазе. Данный анализ на целиакию имеет 100 % достоверность, ошибочных результатов не может быть.

Дополнительно для диагностики целиакии проводят биопсию слизистой оболочки кишечника. С помощью этого метода выявляют сглаживание ворсинок кишечника и скопление лимфоцитов в образце слизистой оболочки.

Дополнительными методами уточнения диагноза являются:

- эндоскопия тонкого кишечника;

- тест Шиллинга;

- проба с D-ксилозой;

- УЗИ органов брюшной полости;

- компьютерная томография.

Для постановки диагноза целиакия обследование нередко дополняют исследованием кала. При анализе испражнений лаборанты обнаруживают:

- присутствие слизи;

- повышение экскреции жирных кислот;

- наличие пены;

- непереваренные остатки пищи.

В некоторых случаях врачи проводят генетический тест на целиакию. Для этого используют метод HLA-типирования. Это исследование помогает определить наличие генов предрасположенности к целиакии. Так, отсутствие в анализе молекул HLA DQ2 и DQ8 практически на 100% гарантирует отсутствие целиакии.

Однако даже их присутствие не означает наличие болезни, а указывает на высокий риск ее развития. Стоит отметить, что генотип подобного рода выявляется у 20% популяции, но заболевание выявляется только у 1% пациентов. HLA-типирование используют, когда результаты анализа крови и биопсии слизистой оболочки кишечника показали разные результаты.

Целиакия у детей требует комплексного подхода. Единого универсального алгоритма терапии не существует. Основу лечения всегда составляет соблюдение ребенком диеты: из рациона полностью исключают продукты и блюда, содержащие глютен. Параллельно проводят симптоматическую терапию в зависимости от клинической картины болезни и характера ее проявлений.

При ранней диагностике и правильном лечении прогноз благоприятный: симптомы болезни полностью исчезают в течение 3–6 месяцев.

Для детей с диагнозом целиакия клинические рекомендации выдаются педиатром индивидуально. Обязательным условием выздоровления является полное использование продуктов с глютеном из рациона. Первые улучшения заметны спустя 3-4 недели с начала диеты. Малышам на искусственном вскармливании врачи рекомендуют давать специальные питательные смеси для детей с целиакией.

В целом лечение должно носить симптоматический характер:

- при болях в животе – спазмолитики (Но-Шпа, Папаверин);

- при поносе – противодиарейные: Стопдиар, Фуразолидон.

Родители столкнувшиеся с диагнозом целиакия, что это такое знают не понаслышке. Дети с такой болезнью нуждаются в соблюдении диеты. Меню для ребенка с целиакией не должно содержать продукты с глютеном. Такие продукты и блюда из них исключают из рациона навсегда.

Ребенку приходится отказаться от изделий из пшеничной, ржаной, ячменной муки:

Кроме того, необходимо ограничить в меню следующие продукты, которые могут содержать глютен в малых концентрациях:

Пища не должна раздражать слизистую пищеварительного тракта. Острые, жирные и соленые блюда не стоит давать ребенку даже попробовать.

Диета при целиакии предполагает включение в рацион следующих продуктов:

- продукты из кукурузной муки, сои;

- картофель;

- фрукты;

- мясо.

Диагноз целиакия у ребенка негативно отражается на его психологическом состоянии. Дети с этим заболеванием становятся более раздражительными, капризными, проявляют эгоистичность. Для многих малышей характерна специфическая поза: ребенок неподвижно сидит на диване со скрещенными ногами и наблюдает за происходящим исподлобья. В отдельных случаях у пациентов школьного возраста и подростков развиваются периферические нейропатии. Эти нарушения проявляются в виде следующих симптомов:

- потеря чувствительности в руках и ногах;

- пощипывания или жжение;

- ощущения ударов электрическим током;

- головокружения;

- слабость.

Все больные целиакией дети находятся на диспансерном учете у гастроэнтеролога. Им показано проходить обследование не реже 1 раза в год, а в случае слабой реакции на исключение из рациона глютена – каждые полгода. При этом инвалидность дают не всем детям.

Критериями при определении степени инвалидности являются:

- Глубокие нарушения обменных процессов.

- Отставание в психическом и психомоторном развитии на 2 эпикризных срока и больше, которые не удается купировать в течение 6 месяцев терапии.

источник

Целиакией или глютеновой энтеропатией у детей называется состояние, при котором наблюдается обширное повреждение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Оно происходит при употреблении в пищу продуктов, содержащих в себе глютен, а также отдельных видов злаков.

Глютен и близкие к нему по строению белки, попадая в желудок, повреждают ворсинки тонкой кишки, практически стирая их до основания.

Патология имеет смешанный характер и одновременно относится к аутоиммунным, аллергическим и генетическим аутосомно-доминантным заболеваниям. Целиакия встречается у 1% населения. При этом болезнь имеет два типа проявления:

- классическая целиакия;

- патология с внекишечной манифестацией.

Классическая целиакия сопровождается нарушением работы ЖКТ с повреждением слизистой стенок. А вот при патологии с внекишечной манифестацией ворсинки тонкого кишечника не повреждаются. Однако целиакия у ребенка осложняется следующими состояниями:

- остеопороз;

- афтозный стоматит;

- дерматит Дюринга;

- аутоиммунный сахарный диабет 1 типа;

- железодефицитная анемия;

- задержка полового развития;

- бесплодие;

- небольшой рост.

Более чем у половины больных целиакией заболевание развивается в форме внекишечной манифестации.

Основная причина заболевания — генетические сбои, предрасположенность к непереносимости глютена. Однако существует ряд факторов, способствующих ускоренному развитию болезни. К ним относится:

- сахарный диабет;

- хронический гепатит;

- воспалительные процессы в области кишечника, при которых в клетках ЖКТ наблюдается скопление лимфоцитов;

- кишечные инфекции;

- аутоиммунные заболевания поджелудочной и щитовидной железы, в результате которых у больного в организме происходит атака иммунной системы на собственные клетки;

- синдром Дауна.

Заболевания также нередко возникает в результате длительного пребывания ребенка в состоянии сильного стресса, а также в качестве осложнения в послеоперационный период.

Классическая целиакия имеет несколько форм, отличающихся по тяжести течения:

- Типичная. Присутствует нарушение работы ЖКТ и непереносимость всех молочных продуктов.

- Атипичная. Признаки болезни практически незаметны.

- Скрытая. Симптоматика патологии отсутствует.

- Латентная. Диагностика возможна только с применением клинических анализов кала и крови пациента.

- Рефрактерная. Присутствует большое количество признаков заболевания, и все они имеют ярко выраженный характер.

Наиболее опасная из всех форм болезни — рефрактерная. Она трудно поддается терапии и часто приводит к инвалидности ребенка и даже к летальному исходу.

Первые симптомы типичной классической целиакии проявляются в возрасте двух лет. В отдельных случаях признаки непереносимости глютена и злаковых с аналогичным белком могут возникать у грудных детей как реакция на коровье молоко.

У больных в возрасте менее двух лет при употреблении продуктов с глютеном и большинства злаковых наблюдаются такие симптомы:

- отсутствие аппетита;

- стремительная потеря веса;

- увеличение объема живота, которое быстро становится заметным внешне;

- бледность кожи;

- постоянная перевозбужденность и плаксивость малыша;

- тошнота, переходящая в рвоту;

- общая слабость;

- жидкий и пенистый кал.

В результате повреждения слизистой ЖКТ полезные вещества из пищи не всасываются организмом в полной мере. Потому на фоне целиакии у ребенка часто наблюдается железодефицитная анемия, а также задержка психомоторного развития.

К признакам болезни у детей старше 2 лет относятся:

- запоры, чередующиеся с диареей;

- бледный цвет кожи;

- практически всегда прохладные руки и ноги;

- быстрая утомляемость;

- задержка полового развития;

- остановка роста (у девушек рост не превышает 1,55 м, а у юношей – 1,65 м);

- появление кожных аллергических реакций;

- усиленное выпадение волос;

- остеопороз, который при длительном отсутствии лечения может спровоцировать у ребенка инвалидность.

Интенсивность проявления признаков болезни и их количество при отсутствии лечения значительно повышаются.

Первичная диагностика болезни производится врачом на основании жалоб пациента. Также в процессе осмотра доктор обязательно осуществляет проверку показателей роста и веса на соответствие возрастным нормам. На приеме обязательно производится пальпация живота.

Для подтверждения диагноза пациенту назначаются такие процедуры:

- общий и биохимический анализы крови;

- исследование каловых масс под микроскопом и проведение бактериологического посева;

- анализы крови на антитела;

- УЗИ брюшной полости;

- денситометрия — позволяет рассчитать плотность костных тканей и оценить риски развития у ребенка остеопороза.

Для постановки точного диагноза обязательно необходима консультация врача аллерголога-иммунолога.

Основная и наиболее действенная терапия целиакии — это специальная безглютеновая диета. При этом установленные ограничения в пище нужно соблюдать в течение всей жизни.

Клинические рекомендации больному целиакией категорически запрещают употреблять такие продукты:

- пшеницу, ячмень и рожь. В этих злаковых культурах высокое содержание глютена;

- колбасу, сосиски и полуфабрикаты;

- алкоголь;

- копчености;

- любые консервы, включая домашние;

- имитированные морепродукты (крабовые палочки и белково-желатиновая икра);

- продукты из сои;

- карамель, восточные сладости и шоколад;

- повидло фабричное;

- квас;

- мороженое, сыр, маргарин и йогурт;

- макаронные изделия;

- чай в одноразовых пакетиках.

Также лечебная диета запрещает употребление продуктов с химическими пищевыми добавками.

К разрешенным продуктам относятся:

- мед;

- некрепкий заварной чай и кисель;

- сливочное и растительное масло;

- хлеб без глютена;

- яйца, отваренные вкрутую или приготовленные на пару;

- овощи, фрукты и ягоды в любом виде;

- кисломолочные продукты с невысокой жирностью;

- рис, кукуруза, пшено или гречка.

Молоко может использоваться только в качестве ингредиента в составе блюд.

Диета — не единственный метод борьбы с целиакией. Для ускоренного восстановления всех функций организма детям рекомендуется прием таких лекарств:

- препараты для повышения уровня гемоглобина;

- витаминные комплексы.

Согласно клиническим рекомендациям, профилактика развития остеопороза у больных детей включает в себя обязательный прием кальция и витамина D.

Наиболее опасным осложнением является стремительное развитие патологии, при котором существенно повышаются риски летального исхода. Также если лечение откладывается, поврежденные ткани ЖКТ способны малигнизироваться.

При своевременном отказе от продуктов, содержащих глютен, в большинстве случаев опасные осложнения можно предотвратить.

источник

Уважаемые пациенты! В октябре детская медицинская сестра принимает — 10, 11, 16, 17, 19 и 26 числа.

| Код | Анализ | Cтоимость |

|---|---|---|

| 02-07-069 | Антитела к рекомбинантной тканевой трансглутаминазе 2 (ТТГ2) IgA | 850 руб. |

| 02-07-090 | Антитела к рекомбинантной тканевой трансглутаминазе 2 (ТТГ2) IgG | 850 руб. |

| 02-07-089 | Антитела IgA к эндомизию (АЭА) | 1 000 руб. |

| 02-07-075 | Антитела к дезамидированным пептидам глиадина IgG (ААГ) | 850 руб. |

| 02-07-091 | Антитела к дезамидированным пептидам глиадина IgA (ААГ) | 800 руб. |

| 02-07-092 | Антиретикулиновые антитела IgG и IgA (АРА) | 950 руб. |

| 01-02-054 | Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 300 руб. |

| Код | Анализ | Cтоимость |

|---|---|---|

| 02-07-072 | Серологический скрининг целиакии | 1 600 руб. |

| 02-07-071 | Серологическая диагностика целиакии | 2 500 руб. |

| 02-07-073 | Полное серологическое исследование при целиакии | 3 600 руб. |

Целиакия (глютен-чувствительная энтеропатия) представляет собой системное аутоиммунное заболевание. Целиакия сопровождается воспалением и атрофией ворсинок слизистой тонкого кишечника и появлением ряда аутоантител против собственных белков организма и глютена .

Целиакия развивается у людей, имеющих определенные аллели генов иммунного ответа – HLA-DQ2 и HLA-DQ8, которые входят в состав HLA-DR3 генотипа. Носительство генов не позволяет поставить диагноз целиакии, поскольку заболевание развивается только у небольшой части носителей, но позволяет его исключить при отсутствии предрасполагающих аллелей HLA-DQ2 и HLA-DQ8.

При наличии характерной симптоматики для подтверждения диагноза целиакия необходимо проведение эндоскопического исследования со взятием биопсии тонкого кишечника. Только наличие выраженных изменений, характерных для целиакии, является основанием для назначения пожизненной безглютеновой диеты. Обнаружение аутоантител к тканевой трансглутаминазе 2, подтвержденных выявлением антител к эндомизию, антител к пептидам глиадина или ретикулину является показанием для проведения эндоскопического исследования с морфологическим анализом биопсии стенки тонкой кишки (ESPGHAN, 2012). Выявление аутоантител дополняет морфологические находки, установленные при анализе биопсии и позволяет исключить в некоторых случаях инвазивной и болезненной процедуры.

При интерпретации отрицательных результатов серологического исследования необходимо принимать во внимание предшествующую диету, поскольку титры антител к тканевой трансглутаминазе 2, к эндомизию, к пептидам глиадина или ретикулину падают ниже порога детекции через полгода после перехода на безглютеновую диету. Мониторинг антител через 12 месяцев может использоваться для оценки соблюдения диеты.

Антитела к тканевой трансглутаминазе 2.

Тканевая трансглутаминаза представляет собой фермент, который широко распространен во многих органах. Всего существует восемь разновидностей этой молекулы. Только одна из форм трансглутаминазы (трансглутаминаза 2), которая экспрессируется в кишечнике, является основной мишенью антител при целиакии. Основной функцией транглутаминазы является образование поперечных сшивок белков соединительной ткани, что делает их механически прочными и устойчивыми к протеолизу.

Повышенная активность тканевой трансглутаминазы в стенке кишечника приводит к дезаминированию молекул альфа-глиадина, в результате чего образуются устойчивые к протеолизу дезаминдированные фрагменты белка глиадина–дезамидированные пептиды глиадина (ДПГ). Эти фрагменты имеют высокое сродство к HLADQ8/DQ2 аллелям белков основного комплекса гистосовместимости, носительство которых предрасполагает к развитию целиакии. В результате сенсибилизации тканевая трансглутаминазы и фрагменты глиадина становятся иммунногенными и вызывают гуморальный и клеточный иммунный ответ.

Наилучшим для ранней диагностики (скрининга) целиакии при неясной клинической картине является выявление антител к тканевой трансглутаминазе класса 2 IgA (ТТГ2 IgA). Выявление аутоантител целесообразно сочетать с исследованием концентрации иммуноглобулина А (IgA) в сыворотке крови. При первичной (генетической) или вторичной недостаточности синтеза IgA необходимо использовать тесты для выявления антител к тканевой трансглутаминазе класса IgG. Отсутствие аутоантител у пациента с сохранным синтезом IgA делает диагноз целиакии крайне сомнительным. Дальнейшее обследование целесообразно проводить только при дополнительных показаниях. При низкой концентрации IgA сыворотки крови (менее 0,2 г/л) у лиц старше 5 лет обследование должно включать по крайней мере один тест для выявления специфических аутоантител класса IgG, прежде всего аутоантитела к тканевой трансгулутаминазе класса 2 IgG.

Антитела к тканевой трансглутаминазе класса IgG целесообразно использовать в качестве вспомогательного теста для диагностики целиакии, особенно у тех пациентов у которых снижен синтез иммуноглобулина IgA. Антитела к трансглутаминазе класса IgG уступают по специфичности антителам класса IgA, поэтому диагноз целиакии должен быть основан на комплексе клинических, лабораторных, инструментальных и морфологических данных.

Антитела к глиадину.

Глиадин предствляет собой алкоголь-растворимую фракцию глютена, который, в свою очередь, является компонентом глютенопектина (белковой части) злаковых. Глютен обеспечивает эластичность мучного теста и благодаря этому свойству широко используется для приготовления не только хлебо-булочных изделий, но и при производстве многих других пищевых продуктов. В состав глютена злаковых входит более 50 различных глиадиновых белков, которые сравнительно устойчивы к энзиматическому разрушению в желудочно-кишечном тракте.

Еще одной причиной развития целиакии является незрелость плотных контактов между клетками слизистой тонкого кишечника у детей, поскольку это приводит к проникновению в подслизистую фрагментов альфа-глиадина. Повышенная активность одного из ферментов соединительной ткани (интестинальной тканевой трансглутаминазы) в стенке кишечника приводит к дезаминированию молекул альфа-глиадина, в результате чего образуются устойчивые к протеолизу фрагменты глиадина. Эти линейные антигены хорошо охарактеризованы и получили название дезамидированных пептидов глиадина (ДПГ). Тканевая трансглутаминаза 2 и фрагменты глиадина становятся иммунногенными и вызывают гуморальный иммунный ответ.

Тесты первого поколения для выявления антител к глиадину классов IgG и IgA были сравнительно неспецифичны, поскольку антитела отмечались при множестве заболеваний желудочно кишечного тракта, бактериальных и вирусных инфекциях. В настоящее время тесты первого поколения для выявления антител к глиадину не рекомендованы для клинического применения (ESPGHAN2012). Результатом использования тестов первого поколения является гипердиагностика целиакии, что приводит к ошибочному назначению безглютеновой диеты.

Тесты второго поколения GAF-3X, использующие в качестве антигенов линейные дезамидированные пептиды глиадина, значительно чувствительнее и специфичнее (до 95% и до 98% соответственно). При целиакии антитела к пептидам глиадина класса IgG чаще отмечаются у детей, чем у взрослых. При целиакии у детей менее 5 лет антитела к ДПГ могут быть выявлены при отрицательных результатах определения антител к тканевой транглутаминазе 2.

Поскольку клинико-лабораторные параметры выявления антител к дезамидированному глиадину уступают выявлению антител к трансглутаминазе и эндомизию, антитела к дезамидированному глиадину рекоменуется использовать в качестве дополнительных лабораторных тестов для диагностики целиакии в младшем возрасте. Выявление антител к дезамидированному глиадину целесообразно у детей младше 2 лет, поскольку антитела к глиадину появляются первыми после введения прикормов, содержащих глиадин.

Лица с первичной недостаточностью синтеза IgA в сыворотке (первичная селективный иммунодецифит) предрасположены к развитию целиакии, однако серологические маркеры класса IgA у них оказываются ложно-отрицательными. При низкой концентрации IgA в сыворотки крови (менее 0,2 г/л) обследование должно включать, по крайней мере, один тест для выявления специфических аутоантител класса IgG.

Антитела к эндомизию.

Эндомизий представляет собой соединительную ткань, окружающую мышечные клетки, которая содержит в себе нервы и сосуды, осуществляющие трофику мышцы. Эндомизиальные волокна в поперечнополосатой мускулатуре тонки, в то время как в гладкой мускулатуре эндомизий составляет опорную основу (строму) мышечных слоев. Основными белками эндомизия является коллаген и эластин. В процессе их синтеза они подвергаются ферментативной модификции с помощью фермента тканевой трансглутаминазы. Ролью этого фермента в соединительной ткани является дезаминирование ряда аминокислот с образованием стойких к протеолизу белковых структур, которые поддерживают структуры соединительной ткани. Именно тканевая трансглутаминаза 2 является основным антигеном антител к эндомизию при целиакии.

В ранней диагностике целиакии антитела к эндомизию класса IgA обладают чувствительностью около 95% и специфичностью, превышающей 98%. В связи с использованием метода непрямой иммунофлюоресценции с использованием нативных антигенов выявление антител к эндомизию хорошо стандартизировано, что позволяет использовать этот показатель в качестве референтного теста для подтверждения выявления антител другими методами (ESPGHAN, 2012). Для подтверждения диагноза целиакии выявление высоких титров антител к тканевой трансглутаминазы 2 класса IgA с помощью теста второго поколения должно быть подтверждено обнаружением антител к эндомизию (IgA). В этом случае диагноз целиакии может быть установлен без проведения эндоскопического исследования.

Выявление как антител к эндомизию класса IgA, так и антител к тканевой транглутаминазе классов IgA и IgG указывает на высокую вероятность целиакии. В то же время, антитела к эндомизию могут быть использованы в качестве подтверждающего теста при выявлении антител к тканевой трансглутаминазе класса IgA. Низко-положительные уровни антител к тканевой трансглутаминазе 2 могут быть обнаружены при ряде аутоиммунных заболеваний, инфекциях, опухолях, повреждении миокарда, печени и псориазе. Благодаря высокой специфичности теста, в этих случаях антитела к эндомизию обычно не выявляются, что позволяет использовать антитела к эндомизию в качестве серологического метода подтверждения диагноза целиакии.

Чувствительность выявления аутоантител может быть несколько ниже у детей до 2 лет в связи с низкой выработкой иммуноглобулина IgA, а также у лиц с селективным IgA дефицитом и у обследуемых, получающих иммуносупрессивную терапию.

Антитела к ретикулину.

Ретикулин состоит из волокон коллагена типа III и участвует в образовании трехмерных сетчатых структур стромы паренхиматозных органов. Исторически описано несколько разновидностей антител к ретикулиновым волокнам, получившим название R1, R2, R3 и R4. В настоящее время установлено, что основным антигеном антител против R1 волокон в составе стенки тонкой кишки и печени является тканевая транслутаминаза 2. В то же время, часть антител к ретикулину реагирует с другими компонентами волокон, прежде всего актином, который выступает в качестве минорной мишени, характерной для целиакии. Другими антигенами антиретикулиновых антител являются белки соединительной ткани: десмин и кальретикулин.

Антитела к ретикулину (R1) класса IgA являются высокоспецифичными для диагностики целиакии и отмечаются у 20-40 % пациентов с этим заболеванием. Существует перекрестная реактивность высоких титров антител к тканевой трансглутаминазе класса IgA и антител к ретикулину R1.

источник

Комплексный анализ для диагностики целиакии (глютеновой энтеропатии), включающий исследование антител к тканевой трансглутаминазе, IgG, и антител к дезаминированным пептидам глиадина, IgG.

- 13-033 Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG

- 13-134 Антитела к дезаминированным пептидам глиадина, IgG

Лабораторная диагностика глютеновой энтеропатии.

Celiacdisease, gluten-sensitive enteropathy, serologictests.

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Как правильно подготовиться к исследованию?

- Рекомендуется не придерживаться безглютеновой диеты в течение 7 дней до исследования.

- Детям в возрасте до 1 года не принимать пищу в течение 30-40 минут до исследования.

- Не принимать пищу в течение 2-3 часов до исследования, можно пить чистую негазированную воду.

- Исключить физическое и эмоциональное перенапряжение в течение 30 минут до исследования.

- Не курить в течение 3 часов до исследования.

Общая информация об исследовании

Целиакия (глютеновая энтеропатия) – это аутоиммунное заболевание кишечника, возникающее у предрасположенных лиц в ответ на поступление с пищей белка глютена. Целиакия характеризуются разнообразными иммунологическими нарушениями, в том числе выработкой аутоантител к компонентам клеток. Лабораторные исследования играют ведущую роль в диагностике целиакии. Для диагностики этого заболевания проводят комплексный анализ, включающий исследование антител к тканевой трансглутаминазе, IgG, а также исследование общего иммуноглобулина IgA.

Антитела к тканевой трансглутаминазе (anti-tTG) – это аутоантитела, направленные против фермента, участвующего в биохимических превращениях одного из компонентов глютена (глиадина). Под воздействием тканевой трансглутаминазы глиадин приобретает иммуногенные свойства, которые у предрасположенных лиц приводят к развитию воспаления слизистой оболочки кишки. Антитела к трансглутаминазе относятся к иммуноглобулинам класса А или G. Чувствительность и специфичность исследования IgA-антител к тканевой трансглутаминазе в отношении целиакии выше, чем чувствительность и специфичность исследования антител IgG, однако для получения более точного результата проводят исследование обоих классов иммуноглобулинов.

Исследование антител к тканевой трансглутаминазе IgG имеет особое значение у пациентов с целиакией. Показано, что 2,6-3 % пациентов с этим заболеванием также имеет изолированный дефицит иммуноглобулина IgA. Поэтому результат исследования антител к эндомизию IgA и антител к тканевой трансглутаминазе IgA у пациентов с сочетанием изолированного дефицита иммуноглобулина А и целиакии всегда будет ложноотрицательным. Для предотвращения ошибок при лабораторной диагностике целиакии проводят обязательное исследование IgG-антител к тканевой трансглутаминазе. Кроме того, для исключения изолированного дефицита IgA проводят исследование концентрации суммарных иммуноглобулинов класса A.

Антитела к дезамидированным пептидам глиадина относятся к лабораторным серологическим показателям, выявление которых используется в диагностике глютен-чувствительной энтеропатии (целиакии). Дезамидированные пептиды глиадина являются мощными активаторами иммунной системы человека, в результате чего возникает иммунный ответ и формируются аутоантитела. Антитела к дезамидированным пептидам глиадина представлены иммуноглобулинами классов A и G (IgA, IgG). Данные антитела используются в комплексной в диагностике целиакии наряду с выявлением антител к тканевой трансглутаминазе. Подтверждение диагноза «целиакия» возможно только после проведения морфологического исследования, биопсии тонкой кишки и выявления определенных изменений исследуемого биоматериала. Тесты по выявлению антител к дезамидированным пептидам глиадина класса IgA обладают высокими параметрами чувствительности и специфичности в сравнении с тестами по выявлению антител к альфа-глиадину. Диагностическая чувствительность составляет 80-90 %, диагностическая специфичность 95-100 %. Антитела к дезамидированным пептидам глиадина класса IgA рекомендуется определять в комбинации с антителами класса IgG до назначения безглютеновой диеты. Их выявление используется в качестве дополнительных параметров в комплексной диагностике целиакии. Выявление антител класса IgA имеет большее диагностическое значение у детей до двух лет, чем у взрослых лиц.

Основная цель лабораторной диагностики целиакии – выявить пациентов, подлежащих в дальнейшем эндоскопическому исследованию и биопсии тонкой кишки. Так как эндоскопия – это инвазивное исследование, сопряженное с определенными рисками, в последнее время некоторыми клиницистами предлагается заменить этот этап диагностики всесторонним и полноценным лабораторным обследованием пациента с признаками этого заболевания.

Целиакия часто сочетается с другими аутоиммунными заболеваниями, такими как первичный билиарный цирроз, пернициозная анемия, болезнь Аддисона. Поэтому при получении положительного результата исследования и подтверждения диагноза «целиакия» проводят дополнительные лабораторные тесты, исключающие сопутствующие заболевания.

Целиакия характеризуется выраженной генетической предрасположенностью. Так, вероятность обнаружить признаки этого заболевания у родственника первой линии родства составляет около 10 %. Поэтому при получении положительного результата исследования и подтверждения диагноза «целиакия» целесообразно провести лабораторное обследование членов семьи больного.

Для чего используется исследование?

- Для диагностики целиакии у пациентов с клиническими признаками этого заболевания.

Когда назначается исследование?

- При наличии у пациента симптомов целиакии: периодической рвоты, диареи, задержки роста (у детей); боли в области живота, анемии, эпилепсии, атопического дерматита, ангулярного хейлита, афт, герпетиформного дерматита Дюринга, признаков дефицита витаминов — нарушения зрения, нейропатии, остеопении, тетануса, повышенной кровоточивости, аменореи, бесплодия, импотенции (у взрослых);

- при подготовке к эндоскопическому исследованию.

Для каждого показателя, входящего в состав комплекса:

1. Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG: Компонент

Положительный результат — антитела к эндомизию, IgA, антитела к тканевой трансглутаминазе IgAи IgG:

- целиакия (глютеновая энтеропатия).

Отрицательный результат — антитела к эндомизию, IgA, антитела к тканевой трансглутаминазе IgA и IgG:

- отсутствие глютеновой энтеропатии.

Отрицательный результат — антитела к эндомизию, IgA, антитела к тканевой трансглутаминазе IgA, суммарные иммуноглобулины класса IgA:

- изолированный (селективный) дефицит иммуноглобулинов класса IgA.

Что может влиять на результат?

- Назначение безглютеновой диеты до взятия крови на исследование может приводить к получению ложноотрицательного результата;

- у детей с целиакией исследование антител к тканевой трансгутаминазе IgA характеризуется более частыми ложноотрицательными результатами (особенно в возрасте до 3 лет);

- результат исследования антител к тканевой трансглутаминазе IgA и антител к эндомизию IgA у пациентов с сочетанием целиакии и изолированного дефицита иммуноглобулина А всегда ложноотрицательный.

- Результат анализа следует оценивать вместе с данными дополнительных анамнестических, лабораторных и инструментальных исследований;

- для получения точного результата необходимо следовать рекомендациям по подготовке к тесту.

Кто назначает исследование?

Гастроэнтеролог, врач общей практики, педиатр, дерматовенеролог.

- Armstrong D, Don-Wauchope AC, Verdu EF. Testing for gluten-related disorders in clinical practice: the role of serology in managing thespectrum of gluten sensitivity. Can J Gastroenterol. 2011 Apr;25(4):193-7.

- Dahlbom I, Olsson M, Forooz NK, Sjöholm AG, Truedsson L, Hansson T. Immunoglobulin G (IgG) anti-tissue transglutaminase antibodies used as markers for IgA-deficient celiac disease patients. Clin Diagn Lab Immunol. 2005 Feb;12(2):254-8.

- Dahele AV, Aldhous MC, Humphreys K, Ghosh S. Serum IgA tissue transglutaminase antibodies in coeliac disease and other gastrointestinal diseases. QJM. 2001 Apr;94(4):195-205.

источник

Версия: Клинические рекомендации РФ (Россия)

Союз педиатров России

Год утверждения (частота пересмотра): 2016 (пересмотр каждые 3 года)

• атипичную целиакию, при которой гастроинтестинальные симптомы отсутствуют или слабо выражены, в то время как в клинической картине на первое место выходят внекишечные проявления, такие как остеопороз, анемия, бесплодие, неврологические симптомы и др.

При несоблюдении безглютеновой диеты заболевание вновь переходит в активный период (декомпенсации).

Активированные CD4 клетки продуцируют провоспалительные цитокины (IFNγ, TNFα, TNFβ, IL10, IL1β, TGFβ), повреждающие эпителиоциты слизистой оболочки кишечника, а также стимулируют В лимфоциты к продукции антител к глиадину, тканевой трансглутаминазе и структурам СОТК (эндомизию), которые попадают в системную циркуляцию и могут быть выявлены при проведении серологического исследования (рис. 2).

Наиболее яркие симптомы заболевания, как правило, отмечаются у детей первых лет жизни, при этом в клинической картине доминируют гастроинтестинальные проявления (табл. 1).

Таблица 1 — Клинические проявления целиакии у детей раннего возраста

Старшие дети жалуются на боли в животе, которые чаще имеют непостоянный, «тупой» характер и локализуются преимущественно в околопупочной области.

Физикальное обследование: эмоциональный тонус, аппетит ребенка, наличие тошноты/рвоты, болей в животе, характер стула (диарея, запор, полифекалия), показатели нутритивного статуса (масса тела, рост), тургор тканей, наличие отеков, псевдоатрофии проксимальных групп мышц, увеличение, вздутие живота, симптомы рахита, гиповитаминозов.

Специфичность метода ниже, что связано с возможностью повышения антител к тканевой трансглутаминазе у пациентов с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями, патологией печени и сердечно-сосудистой системы, у детей с персистирующей герпетической инфекцией, распространенным атопическим дерматитом. Определение антител к тканевой трансглутаминазе является в настоящее время методом выбора при проведении скрининговых исследований с целью отбора пациентов для дальнейшего эндоскопического обследования). Для экспресс-диагностики целиакии в настоящее время разработаны быстрые тесты (POC tests), позволяющие в течение 10 минут оценить уровень антител к тканевой трансглутаминазе в капиллярной крови пациентов. В качестве субстрата для определения антител данный метод использует собственную трансглутаминазу, находящуюся в эритроцитах крови.

Комментарии: Антитела к эндомизию (EMA) в качестве своего субстрата также имеют тканевую трансглутаминазу, расположенную в межклеточном веществе, окружающем гладкомышечные элементы собственной пластинки слизистой оболочки тонкой кишки. EMA определяются методом непрямой иммунофлуоресценции с использованием в качестве субстрата тканей пищевода обезьян или пуповины человека. Метод полуколичественный, имеет высокую чувствительность и специфичность, однако требует специального оборудования, а оценка результатов исследования является субъективной и зависит от квалификации специалистов. Ранее в диагностике целиакии широко использовались антиглиадиновые антитела (AGA). В настоящее время показано, что антитела к глиадину могут появляться у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, различными вариантами пищевой аллергии и др. Ввиду недостаточной специфичности метода, а также низкой прогностической ценности положительных и отрицательных результатов, определение уровня АGА в настоящее время не рекомендуется в комплексе диагностических мероприятий при подозрении на целиакию.

Комментарии: заподозрить целиакию при проведении эндоскопического исследования можно на основании таких макроскопических признаков, как уплощение или исчезновение циркулярных складок слизистой двенадцатиперстной кишки, появление поперечной исчерченности складок, ячеистого рисунка или микронодулярной структуры слизистой (рис. 3).

Однако, макроскопическая картина слизистой может оставаться нормальной, что не позволяет использовать эндоскопическое исследование в качестве основного диагностического метода. Повысить диагностическую ценность эндоскопии у пациентов с целиакией стало возможным с использованием современных эндоскопов, имеющих высокую разрешающую способность, а также путем применения иммерсионной техники визуализации ворсинок слизистой – конфокальной эндоскопии.

В настоящее время для патоморфологической диагностики используется классификация степеней энтеропатии по M.N. Marsh (1992), в соответствии с которой выделяют 3 типа повреждений СОТК: 1 тип (Marsh 1) — «инфильтративный», 2 тип (Marsh 2) — «гиперпластический» и 3 тип (Marsh 3) — «деструктивный» (рис. 4).

В 1999 году Oberhuber G. предложил модификацию классификации Marsh, указав на необходимость определения количества межэпителиальных лимфоцитов (в пересчете на 100 эпителиальных клеток), а также выделения 3 степеней атрофических изменений. Гистологическая классификация Marsh-Oberhuber используется в диагностике целиакии до настоящего времени и включает в себя 5 типов повреждений СОТК (табл. 4, рис. 5).

источник